HOME>第1回: 概要>序論: 全体の構成とねらい

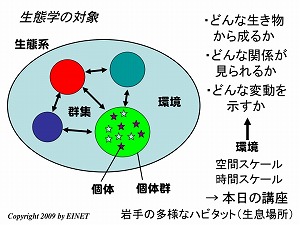

| 「人と自然と生態学」市民講座 第1回 生き物から見た岩手の自然 |

| [HOME] |

| 「人と自然と生態学」とは? | ||

| 第1回: 生き物から見た岩手 の自然 概要・当日の様子・ポスター |

||

| |

||

| |

||

| |

||

| 北上山地安家森 |

||

| |

||

| 第2回: 野の花をめぐる生き 物のつながり 概要・当日の様子・ポスター |

||

| |

||

| |

||

| |

||

| 第3回: 森を食べ、森とともに 生きる動物たち 概要・当日の様子・ポスター |

||

| 場合、そして野ネズミの場合- |

||

| 最大級の蛾 クスサンの場合- |

||

| らなかった-100年前、マツノマダラカミ キリに訪れた転機- |

||

| お問い合わせ | ||

| 岩手生態学ネットワーク代表: 松政 (岩手医科大学 ・共通教育センター・生物) 電話 : 019-651-5111(内線5045) |

||