コンピュータを構成する物理的な機器であるハードウェアに対するもので、プログラム郡・ドキュメント郡・利用技術郡を含めたものとして定義される。

プログラム郡のみを指してソフトウェアと呼ばれることもある。

プログラム郡:実際のプログラム

OS:

ユーティリティー:パソコンやアプリケーションの利用を補助するソフトウェア。

アプリケーションプログラム:

個別応用ソフトウェア:企業や個人が、個別の問題解決のために、オーダーメイドで作成したソフトウェア共通応用ソフトウェア:給与計算や販売管理、原価管理など共通業務に使用できるソフト

ドキュメント郡:

仕様書:

運用マニュアル:

利用技術郡:

開発・設計技法

テスト技法

OSとは、コンピュータを利用するための基本的な制御やプロセス管理などを行うソフトウェア

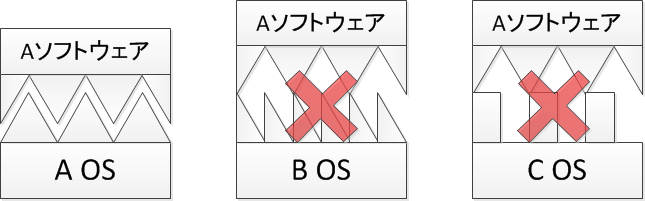

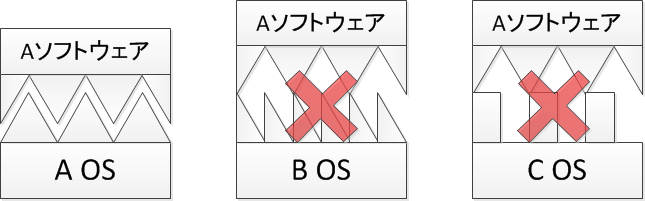

アプリケーションプログラムは、OSの機能を前提に作られているので、異なるOSでは、動かない。

OSはもともと、ハードウェアメーカが自社のハードウェア用に開発してきた。

必要なソフトウェアの為に特定のOSが必要とされ、特定のOSが動く特定のハードウェアが必要

従来の方法では、効率が悪い。→極端な話、ソフトごとにハードが必要な状態

オープンソースという道

ベル研究所を中心に開発されたUNIX。プログラムを公開することで、いろいろなハードウェアに移植することが可能となり、いろいろなハードウェアで動かすことが可能となった。→多機種から構成される情報処理システムの標準的なオペレーティングシステム

共通化による道

CPUなどハードウェアを独立の装置として生産し、各メーカはこの共通の部品を使用する。

ハードウェアの構成が共通化されるので、 OSだけを開発するメーカが登場(マイクロソフト)。

パソコンOSの進歩

シングルタスク・シングルユーザ、キャラクターユーザーインタフェイス

↓

マルチタスク・マルチユーザ、グラフィカルユーザインタフェイス

OSの主な機能(制御プログラム)

機能 内容 ジョブ管理 実行すべきプログラムを主記憶装置にロードし、そのプログラムが使用する補助記憶装置や入出力装置を割り当て、プログラムを実行・管理する。 タスク管理 マルチプログラミング下で、複数のタスクにCPUの使用権を適切に与えて、CPUを有効に利用する。 データ管理 各種の補助記憶装置に対するアクセス手段を、その装置固有の物理的構造に依存することなしに提供する。 記憶管理 仮想記憶空間を提供し、実記憶を管理する。 入出力管理 入出力装置を効率よく動作させるための制御を行う。

主なOS

Microsoft MS-DOS, Windows3.1, Windows95, WindowsNT, Windows98, WindowsMe, Windows2000, WindowsXP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows11

アップル: MacOS

UNIX:ワークステーション用として開発された、オープンソースを基本としたOS

PC-UNIX:パソコン上でUNIXを動かす。Linux, FreeBSD, etc

第1世代言語:マシン語(ハードウェアに依存した言語)

100100100101001001001010001010101001010

第2世代言語:アセンブラ言語(機械語に1対1に対応したシンボルを用いた言語)

MOV 8000h,A

ADD 8001h,A

MOV A,8002h

第3世代言語:コンパイラ言語

手続き型言語:FORTAN, COBOL, BASIC, PASCAL, Cなど

非手続き型言語:LISPなど

第4世代言語:4GL

事務処理プログラムなどを会話形式で簡単に作る言語。

最近の動向

(子供でもプログラミング)

(コーディングしなくても)

(プログラムのスキルが低くても)

プログラミング言語の発達の背景

コンピュータ:機械語で処理を行う。

人間:自然言語でプログラミングを行うことが理想。⇒ギャップを埋めるためにプログラミング言語が発達。

最近の動向(OSに依存しないアプリケーション、クラウドコンピューティング)

共通プラットフォーム上でのアプリケーション:

java:異なるOS上に仮想の共通フラットホームを構築し、その上でプログラムを動かす。

ブラウザ上でのアプリケーション:ブラウザ上でワープロソフトや表計算ソフトを利用

マルチプラットホーム

セキュリティー:コンピュータが安全に稼動できるように施す全ての方策を指す概念

現代社会では、コンピュータが深く根付いており、コンピュータが1日でもない日があれば、企業業務は滞ってしまう。そのため、システムを安全で信頼性を高く維持するための方策が必要となる。

(1) 災害に対する脅威と対策[停電、地震、水害、など]:

(2) 故障に対する脅威と対策[機器の故障]:モジュール化

(3) 過失に対する脅威と対策[うっかりミス]:インタフェイスの改善

(4) 故意に対する脅威と対策[犯罪対策、不正アクセス、DoS攻撃]:システムにアクセスできる人間を限定する。

障害を未然に防ぐための手だて:フロア設計、停電対策、耐震対策、耐水対策、ウィルス対策、システム設計など

障害が発生した場合の被害の極少化:多重化、切り離し、サービスの停止など

障害が発生した場合の迅速な回復手段:予備機、バックアップなど

UPS(無停電電源装置)

バッテリーを用いて、停電の時にコンピュータに一定時間電源を供給する装置。

この間に、コンピュータを安全に終了させる。

バックアップ

フルバックアップと差分バックアップ

フルバックアップ:システム全体をバックアップする。

差分バックアップ:前回のバックアップから更新されたところをバックアップする。

バックアップする時の注意点

バックアップ中にデータの更新は行わない方がいいので、影響の少ない時間帯を選定すること。

重要なデータは、バックアップしたものも厳重に注意する。

同一の媒体上でバックアップを作成すると、その媒体の障害によりバックアップデータにもアクセスすることができなくなるので、注意すること。

バックアップに要する時間、リストアにかかる時間を考慮し、フルバックアップ、差分バックアップを併用すること。

コンピュータウイルス

プログラム内部に潜んでいるもの、マクロファイルに潜んでいるもの、電子メールの添付ファイルに潜んでいるものなどがあるので、注意が必要となる。ワクチンソフトでウイルスの検出や駆除することができるが、ウイルスは日々進化しているので、それに対応したものに更新しておかないとウイルスを発見することができない。

最近のウイルスの特徴:

ホームページを見ただけで感染

メールを見ただけで感染

メールに添付されたファイルを開くと感染

ウイルスに感染したPC上に記録されたメールアドレスを偽ってウイルスメールを配信

ウイルスメールや迷惑メールへの対応

最近では、ウイルスメールや迷惑メールを発信しているPCが利用しているプロバイダに内容を伝えることで、該当のユーザに警告をはっしてくれる。

ウイルスが大量に送られてくる場合、自己防衛だけでなく、発信者への警告も必要となる。

スパムメール(迷惑メール)

未承諾広告など一方的に送られてくるメール。また、大量に送られてきた場合、処理する時間を費やすことになる。

中には、アダルトサイトや出会い系サイトなどの宣伝を送信し、受信者を不快にさせる。

大量にメールを送信することで、ネットワークに負荷をかけたり、発信者を偽ってメールを送信したりする。

岩手県立大学の取り組み セキュリティ情報

ウイルス発見時の措置

システム管理者へ直ぐに連絡。この時、電子メールは使用しない。

ウイルス除去ソフトを用いて、ウイルスを除去する。

ウイルスの感染元を調査する。

バックアップも含め保管しているウイルス感染の可能性のあるファイルにウイルスチェックを行う。

ウイルスに感染した事を情報処理推進機構に連絡する。

ソフトウェアのバージョンアップを行う際の注意事項

バージョンアップによって、要求される動作環境が高くなり、それまで動作していたマシンにおいても動作しなくなることがある。新しいバージョンのソフトウェアで作成したファイルが、古いバージョンのソフトでは読めなくなる場合がある。バージョンの違う1つのソフトを企業内に混在させておくと混乱が生じることになる。OSなどのバージョンアップでは、特定のアプリケーションソフトウェアが動作しなくなることがある。

例:

現在WindowsXPを使用している。この度Windows 7が発売された。事例

現在Windows 7を使用している。この度 Windows 8が発売された。事例

現在Windows 8を使用している。この度 Windows 10が発売された。事例

現在IE7を利用している。この度IE10がリリースされた。 事例

現在Office2003を使用している。この度Office 2010が発売された。事例

ファイヤーウォール

直接インターネットを接続するには、危険性が高い。ファイヤーウォールを用いて、限定された入口のみからのアクセスを許可する。

パスワード

パスワードによる保護により、危険を減少させる。

パスワードの管理が問題最近の取り組み:ワンスタイムパスワード:1回ごとに違うパスワードを利用することで、パスワード漏洩の危険性をなくす。

学内情報システムのパスワードについて

パスワードに関して考慮すること

推測されやすいパスワードにしない。eigyou3ka, 0619(開学記念日)

紙に書いたパスワードの取り扱いに注意すること。

定期的にパスワードの変更を行うこと。

一つのパスワードを流用しない。工夫1(パスワード管理) 工夫2(組み合わせ)

パスワード以外の認証

生体認証

所有物認証

マジックリング

FIDO認証

フィッシング詐欺

銀行などを装い口座番号・暗証番号やクレジットカード番号をだまし取るする詐欺。

アクセス権の設定

利用制限することで、危険を減少させる。

トップマネージメント、ミドルマネージメント、ロアマネージメント、スタッフ、派遣スタッフ、アルバイト、、、

情報漏えいを防ぐ取り組み

カメラ付き携帯電話の持ち込み禁止 カメラ無しスマホ

入室時・退出時のチェック セキュリティーゲート

[インターネットのセキュリティに関しては、17章でもう一度扱います。]