各情報処理演習室、各研究室などののコンピュータはLAN (Local Area Network)で接続されている

コンピュータ室から専用線で滝沢の県立大学にWAN (Wide Aria Network)で接続

県立大学から先:TOPIC(東北学術研究インターネットコミュニティ)、SINET(学術情報ネットワーク)に接続

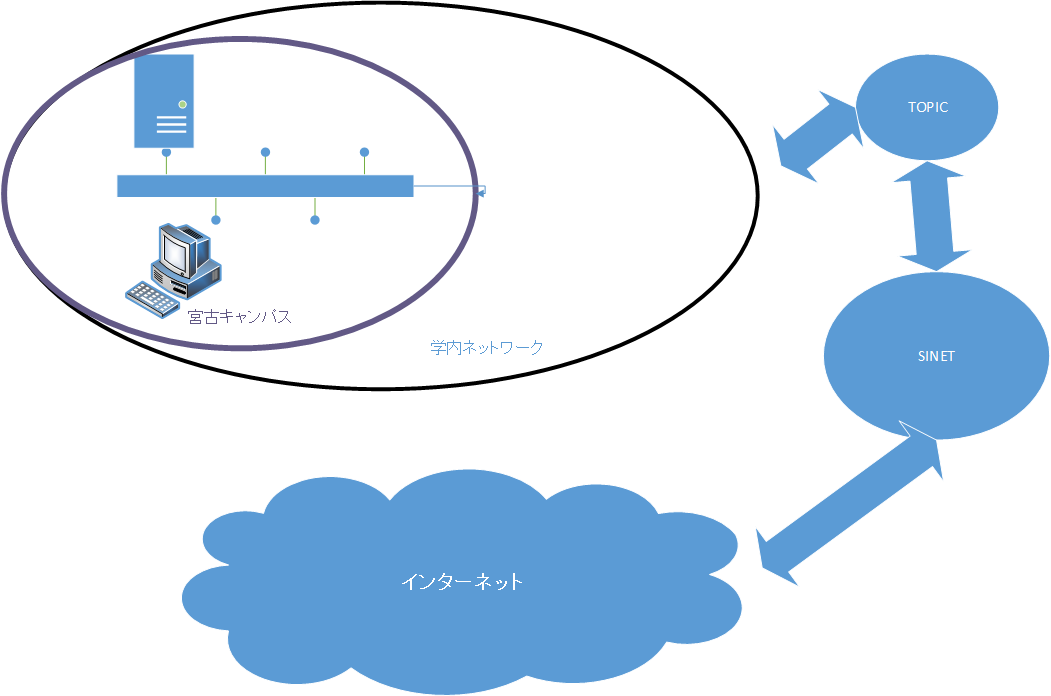

ネットワークイメージ図

宮古短大(岩手県立大学)のネットワーク

各情報処理演習室、各研究室などののコンピュータはLAN (Local Area Network)で接続されている

コンピュータ室から専用線で滝沢の県立大学にWAN (Wide Aria Network)で接続

県立大学から先:TOPIC(東北学術研究インターネットコミュニティ)、SINET(学術情報ネットワーク)に接続

ネットワークイメージ図

LAN:企業内や学校など、同一敷地内や同一建物内などの狭い範囲のコンピュータを接続したネットワーク

WAN:広い範囲で接続するネットワークで、基本的に専用回線などを用いて離れた場所のLANを接続している。

MAN:都市ネットワーク

(1) LANの構成

現在の主流:Ethernet

速度10Mbps〜10Gbpsのネットワーク

最近販売されているPCには、100Mbps〜1Gbpsの有線LANに対応したネットワークインターフェイスカード(NIC)が装備されている。

また、ノートPCでは、無線LANに対応したネットワークインターフェイスが内蔵されていたり装着できるようになっている。宮古短大の状況

サーバー室と共同研究室2の間を1Gbpsのバックボーン(幹線)

サーバ室から各情報処理演習室、共同研究室2から各研究室へ100Mbps(支線)

大講義室、一般教室、図書館などでの無線LAN:一般用と学生用WiFiを用意

滝沢キャンパスへWAN(広域Ethernet):2022年まで100Mbps、2023年度から200Mbps

(2) IPアドレス

TCP/IPネットワークでは、接続される機器に一意に付けられたIPアドレスと呼ばれるもので、コンピュータを管理している。

IPアドレスは、0から255までの数の4つを組み合わせて表現される。IPアドレスの例

210.156.40.13:www.iwate-pu.ac.jp

160.29.227.40:www.iwate-u.ac.jp

IPアドレスは、ユニークでなくてはならないため、重複しないように一元管理されている。

NIC (Network Information Center)が世界中のIPアドレスを管理している。

日本ではJPNIC (Japan Network Information Center)が国内のIPアドレスを割り当てている。

(3) ドメイン名

ネットワークを利用する人間にとって、IPアドレスを基本とするには使用しにくい。そこで、人間にわかりやすい文字列による名前を付け、管理しようとするもの。

ドメインは、階層管理方式が取られ国名、組織の種別、組織の名称、コンピュータの名称からなる文字列としてつけられる。

[ドメインの例]

www.myk.iwate-pu.ac.jpは日本の教育機関の岩手県立大学の宮古短期大学部のwwwサーバを表す。

組織の種別には、co,com(企業)、go,gov(政府),or.org(団体)、ne,net(ネットワーク管理団体)などがある。

(4) DNS (Domain Name Service)

ドメイン名をIPアドレスに変換するためのサービス

DNSは階層構造をしており、範囲を超えたものに関しては上流のDNSへ問い合わせる。

岩手県立大学のDNSサーバ(172.16.216.3)は、岩手県立大学内のドメインとIPアドレスを管理している。

日本国内のドメインは、JPNICで管理している。

世界のドメインはNICで管理している。

[例]岩手県立大学からwww.yahoo.comのIPアドレスの探索

1) 学内のDNSサーバに問い合わせる。

2) 学内のDNSサーバはwww.yahoo.comを知らないので、上流のJPNICに問い合わせる。

3) JPNICでも海外の事は知らないので更に上流のNICに問い合わせる。

4) 最上流のNICでは、comを管理しているDNSサーバを知っているので、そこに問い合わせる。

5) comを管理しているDNSサーバはwww.yahoo.comのIPアドレスを知っているのでこれを返す。

以上により、www.yahoo.comのIPアドレスが解決される。

(5) インターネットへ接続するための資源

256の数字4個(32ビット)で表現できるネットワーク数とホスト数:約42億

爆発的な接続ホスト数の増加により、不足

IPアドレス解決のための手段必要

外部に対してサービスが必要なものにグローバルアドレスを与える。

外部に対してサービスが必要ないものは、プライベートネットワーク上にプライベートアドレスを用いて接続する。

グローバルネットワークとプライベートネットワークを接続する機器では、アドレス変換を行うNAT (Network Address Translator)の機能が必要となる。

IPv6の導入:128ビットの組み合わせ。100京×100京

(6) DHCPサーバ

ネットワークの利用が一般的になってくると、組織内で使用するPCの数が多くなり個別のPCに対して固定のIPアドレスを与えることに不利益が生じてくる。

[固定IPによる不利益]

利用していないIPアドレスが発生する。

場所を移動したときに再設定する必要が発生する。

個別のPCに対して設定する必要がある。これらの、不利益を解消し、自動的に使用していないIPアドレスをPCに振り分ける仕組みをDHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)で実現している。

一般家庭でのインターネット接続では、通常DHCPによるIPアドレスの設定が行われる。

DHCPでは、PCを接続するたびにIPアドレスが異なるため、サービスを提供するためには不都合が生じる。サービスを提供するためには DDNS(Dynamic DNS)を使用して、現在のIPアドレスとDNSの内容を更新する必要がある。

岩手県立大学の状況

プライベートネットワークの利用

県立大学から先のネットワーク