情報システムを構築する上で重要な、企業自体を分析する方法

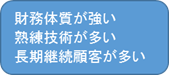

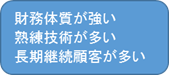

内部環境 |

外部環境 |

|

良影響 |

Strong(強み) |

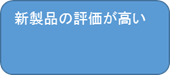

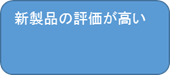

Opportunity(機会) |

|  |

|

悪影響 |

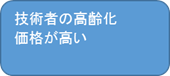

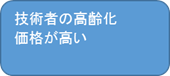

Weakness(弱み) |

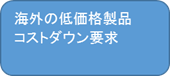

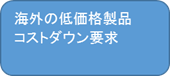

Thrat(脅威) |

|

|

強みと弱み、機会と脅威をもとに企業の能力やおかれている立場を理解し、経営計画や経営戦略に役立てる。

強みと弱み:企業の得意分野や不得意の分野を分析する

例:技術力、製品分野、財務状態、マーケティング能力

→弱みを克服する戦略や強みを強化する戦略

機会と脅威:組織環境におけるビジネスチャンスと組織への脅威、リスクの分析

→機会の中からビジネスチャンスを見出したり、脅威を軽減させるような戦略

攻めの経営と守りの経営といった企業計画や経営戦略につながる

強みと機会は攻めの経営と関連する

自社の強みを生かしてチャンスに打って出る戦略

弱みと脅威は守りの経営と関連する

弱みに対する強化策を講じる

脅威に対する回避策を講じる

例

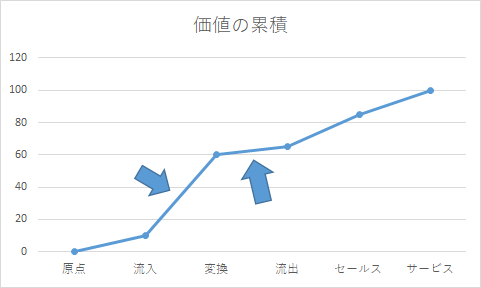

原料の調達から顧客への販売、アフターサービスにいたるまでの製品の価値の累積を分析する

企業への流入ロジスティック:供給業者から企業内への材料の移動

企業内業務:原材料から最終製品への変換

企業からの流出ロジスティック:最終製品の顧客への流通

マーケティングとセールス:顧客関係、顧客注文処理継続的サービス:アフターサービス、製品処分、リサイクル

どの段階で、どのぐらいの価値が付加されているのかを明らかにすることで、どの段階に力を注ぐかなどを判断できる

粗利のあるところや、他社との差別化

企業が成功し、繁栄していくために必要不可欠な比較的少数の要因を明らかにすること

低価格、高品質、製品サービスの差別化、顧客対応、人的資源

要因を分析することで、情報システムを開発する上で力を注ぐ要因が明らかになる。

MISを計画・設計するために、重要な5つの作業

環境と自社能力の理解:

戦略と事業の理解:

組織機構:

マネージメントおよび意思決定のプロセス:

情報システム投資の費用効果:

SWOT分析により、企業の自社能力の分析や自社のおかれている環境、その中でのビジネスチャンスを明らかにすることができる。

→大きな企業戦略が設定される

更に価値分析や基本成功要因を行うことで、より具体的な企業戦略が設定される

ここでの、成果や結果をどのように取り組めるかが、情報システムの有効性を決定する。

環境、自社能力と戦略の分析から、企業の組織機構が大きく決定される。

次に組織機構の分析を行うことで、組織に必要な情報システムの構造が決定される。

基本的な職務の分割

職務の個人への割り当て

職務間の相互関係

↓

情報の発生源、流れ、利用が明確になる

マネージメント・意思決定のプロセスには3つの階層があり、各階層により情報要求の特性が異なる。

情報システムの設計のためは、それぞれの特徴に応じた適切な設計が必要。

戦略的計画:組織の目的およびその変更、目的を達成するための資源の取得、使用、処分について準拠すべき政策を決定するプロセス

外部データ

傾向の情報

予測の情報

マネージメントコントロール:目的達成の資源の取得および利用が有効かつ効率的に行えるようにするプロセス

コントロールのための情報

意思決定のための情報

オペレーショナルコントロール:ここの業務が有効かつ効率的に行えるようにするプロセス

正確な測定値や製品データ

情報システムへの投資の費用・効果の分析が重要であるが、十分に確立された方法はない。

理由:情報の評価が難しい。

情報は生産費用の低下、収益の増大、意思決定の改善などの価値をもたらす

情報は、ハードウェア、ソフトウェア、通信サービス、給与、場所代、補給品などの費用をもたらす

情報の価値と費用は測定困難なものが多い

→価値と費用

情報システムの効果を考慮したときの指標:

売上高増大

生産性上昇とコスト削減

顧客サービスの改良

資源管理の改善

→金額に換算することが難しい

情報システムの価値:金額換算が難しい効果

戦略支援価値:情報システムは企業の戦略を支援する重要な役割を持つように設計される。

競争優位価値:情報システムは企業に競争上の優位をもたらすように設計される

経営管理情報価値:情報システムは経営管理上の様々な意思決定のための情報を提供し、経営管理を改善する。

競争対応価値:情報システムは競争相手に遅れをとらないように対応することを可能とする

戦略的システム基盤価値:コンピュータ、通信ネットワーク、ソフトウェアなど、現代企業の戦略的なシステム基盤としての価値を持つ。

最終的には、情報システムによってもたらせる価値をどうにか分析しシステムに投資できる費用を決めなければならない。

管理者の立場からの、設計問題について考える

システムの目的を設定

システムの制約の確認

情報需要の明確化

情報源の明確化

システムの構成要素およびシステム構成を設計する

作成されたシステムをテストし、実用に移す

システムを評価する

各段階は別々に切り離されたものではない

直線的に進行するものではない

時にはフィードバックがある

例

最適発注点、安全在庫基準、再発注量などの決定問題を扱う在庫情報システム

生産コストや生産量を計画と実績に基づいてコントロールする生産情報システム

→何を設計するのかが明らかとなる。

内的な制約

トップマネージメント:どの程度の支持があるのか組織構造:どのような組織構造をしているのか(集権的組織か分権的組織か)マンパワー:運用者・利用者の能力はどの程度か費用と時間:情報システムがもたらす便益の評価を基にした費用とシステムの稼動時期人間的問題:社員の協力体制(反感や関心や支持の欠如がないように)外的な制約顧客:顧客に要求する情報や処理の量や顧客の要求社会・政府:法律など政府に関することや労働団体や地域社会への配慮

マネージメントの真の情報要求を明らかにすること

マネージメントが職務遂行のために必要な情報を明確にするアプローチ

各レベルのマネージメントに対してそれぞれの主要な責務を列挙してもらい、その責務を遂行するための情報を列挙してもらう方法

各レベルのマネージメントに意思決定のプロセスを明らかにしてもらい、それに必要とされる情報を設計する

マネージメント個人の個人的特性と意思決定がなされる組織環境により、情報要求が異なる。

情報システムについての知識

専門的背景

意思決定の能力

認知スタイル

リーダーシップのタイプ

マネージメントのレベルに対する情報要求の違い

高いマネージメントレベル:

意思決定のための要素が増加し、多様化する。

将来志向的情報、外部情報

低いマネージメントレベル:

職能により比較的狭く限定された情報

内部環境に関する情報

組織内の各レベルや業務の情報要求の明確化のアプローチ

現在のシステムの詳細な分析することで、必要な情報要求を明らかにする

新しいシステムが既存のシステムの延長線上にある

新しいシステムを論理的に明らかにすることで必要な情報要求を明らかにする

現在のシステムとは異なるシステムを構築する

→情報要求を明らかにすることで、情報システムに求められるものがより具体化する。

情報源泉を明確化することで、重複が避けられ、情報の流れが明確化することができる。

これまでの作業により作成される情報システムのイメージが出来上がる。

システム設計者によりシステムの概念的設計が行われるので、その設計で設定された目的や情報要求を満たすアウトプットを生み出すかどうかのチェックが必要となる。

[構築前]

机上チェック:設計図上問題がないかをチェックする

[構築中]

要素テスト:システムを構築する構成要素を個別にチェックする

[構築後]

システムテスト:出来上がったシステム全体がうまく動くかをテストする

テストに合格すると、実施の段階となり、情報システムが作られる。

実際の導入には、マネージメントの積極的な関与により、組織内での使用を推進する必要がある。

出来上がった情報システムが設定された目的や情報要求を満たしているかを評価する必要がある。

しかし、確立された測定方法はない

評価のための基準

有効性:システムが設定された目的の達成にどれだけ成功しているのか

効率性:一定の目的のために用いられる資源をどれぐらい少なくすることに成功しているのか。

マネージメントのレベルが低いもには、有効性や効率性を数量的に評価することが可能であるが、

高いレベルになるに従い、有効性の評価は難しくなり、本人にしか評価できなくなってくる。

→マネージメントの情報システム対する積極的な関与が必要